子供の叢生(歯が凸凹になっている)の治療について

叢生とはどんな歯並びなの?

叢生とは別名乱杭歯(らんぐいば)ともいい、歯が重なりあって凸凹になっている歯並びのことです。前歯の生え変わりの時期に仕上げ磨きをしているときなどに気づかれるお母様が多いです。

どうして叢生になってしまうの?

顎のサイズに対し歯のサイズが大きく、スペースが足りないことによっておこります。乳歯の時はきれいな歯並びでも、より大きな永久歯が生えるスペースが足りないとねじれたり内側から生えてくることで叢生になります。

どういった治療方法が適しているの?

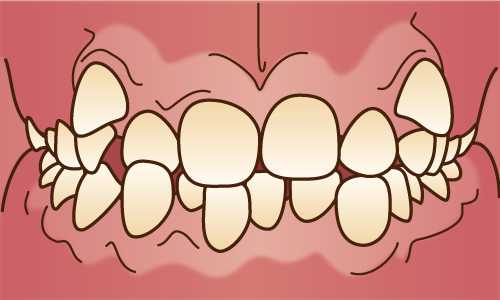

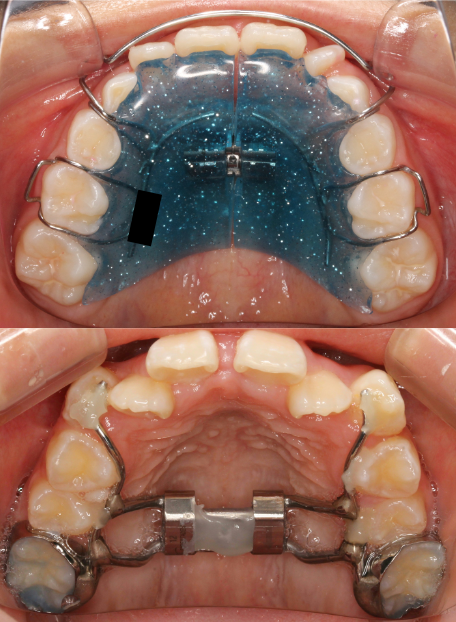

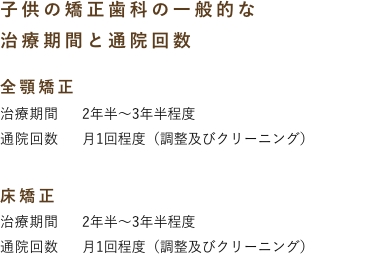

夜寝るときのみ使用するマウスピースタイプの装置で少しずつ(1ヶ月につき0.5mm程度)顎の幅を広げてスペースを作ります。少しきついかなというくらいで痛くない程度のペースで広げていくと1年から1年半程度で6~7mm程度スペースができます。これは下の前歯1本分とほぼ同じサイズです。

一つの装置につき幅を広げる能力もこのくらいですので、さらにスペースが必要であれば新しい装置を作り直して拡大をしていきます。スペースができると自然に歯の凸凹やねじれがが少なくなっていきます。メリットは夜のみの使用でよいこと、痛みがほとんどないこと、取り外しの装置なので歯磨きがしにくいということがないということです。デメリットは毎晩装置を使用しないと効果が少ないということです。

当院ではカラフルな装置の中からお気に入りの装置の色を選んでもらうことや、装置チェック表に記載していただくことで、達成感を覚えてもらうことで習慣づけていただいてます。最初のうちは違和感があり、寝ているときに無意識のうちに外してしますことがあるのですが、朝外れている日は学校から帰ってきてから家で起きている時間はめておくことで違和感が少なくなり、朝まで入っている日が多くなっていきます。

それでもなかなか夜寝るときにはめられない方は第二の手段として固定式の装置で拡大していきます。メリットは固定式のため装置を忘れるということはないのですが、デメリットとして歯磨きが不十分だとむし歯になるリスクが大きくなるということです。

子供の叢生の症例をご紹介します。

| 小児の叢生の症例(第1期治療) | |

|---|---|

| 年齢・性別 | 7歳、男性 |

| 主訴 | 上下の前歯の凸凹が気になる |

| 検査・診断 | セファログラム分析より上下顎の前後的な位置に問題ないが、模型分析より上下歯列弓の幅が狭い |

| 治療計画 | 就寝時に使用する拡大床にて歯列弓幅径の拡大をはかる。 |

| 経過 | 上顎左右側切歯の萌出スペースが確保できていい位置に萌出誘導できた(9ヶ月)が、犬歯の萌出スペースがまだ足りないため、拡大床を再制作(お好きな色を選んでいただいています)し、現在も拡大継続中。治療経過は追記いたします。 |

| 治療のリスクと副作用 | 歯肉退縮・歯根吸収・後戻り・虫歯 |

| 治療期間 | 装置装着期間:9ヶ月(現在も治療継続中) 一般的な治療期間は1年〜3年と幅があります。(症例によって異なります。) |

| 治療費用 | 検査費用:55,000円(税込) 第1期治療費用:385,000円(税込) 調整費用:5,500円(税込) 萠出観察費用:3,850円(税込) 合計449,350円(税込) |

叢生にならない予防策はあるの?

顎の成長を誘導することができる小学生低学年の時に小児矯正治療を受ければ叢生の度合いも少なくなります。成人して成長が終わっていれば顎の大きさを変えること硬い物を食べると顎が大きくなるという話がありますが、それでも歯のサイズが大きい場合は叢生になってしまいます。子供の時の矯正治療で永久歯がすべては得た時に叢生の程度がマイルドになっていると、その歯並びに満足いただければ、矯正治療を終了してもよいですし、100点の歯並びを目指すなら、子供の矯正治療をしないよりも治療の難易度は低くなっているので、ブラケット装置を付ける期間が短くてすみます。

子供の矯正の無料矯正相談をご利用ください

当院ではお子様の矯正治療に関する無料相談を行っています。

ご自身の歯並びの悩み・治療法・費用のことなどへの質疑応答を行っております。当院では無理矢理治療を押し付けるような方法ではなく、無料相談をご利用いただくことで当院の雰囲気や治療する矯正医やスタッフの人柄などを知っていただきたいという目的もあります。

困ったらそのままにせず、相談するほうが親御さんの心配事も少なくなるかと思いますので、お気軽にご活用ください。

アクセス&診療時間

アクセス&診療時間